退職代行とは?

退職代行の基本的な仕組み

退職代行とは、労働者が会社を辞めたいという意思を、第三者が代わりに会社へ伝えるサービスです。「辞めたいけど自分からは言い出せない」「退職を拒否された」「精神的に限界」といった人が利用します。申し込みから連絡、書類のやり取りまで、サービスが一括して代行してくれるため、本人は会社と一切やり取りせずに退職可能です。

本記事では退職代行について興味がある人向けに網羅的に情報をまとめてみました。

退職代行の種類

退職代行の種類は大きく3つあります

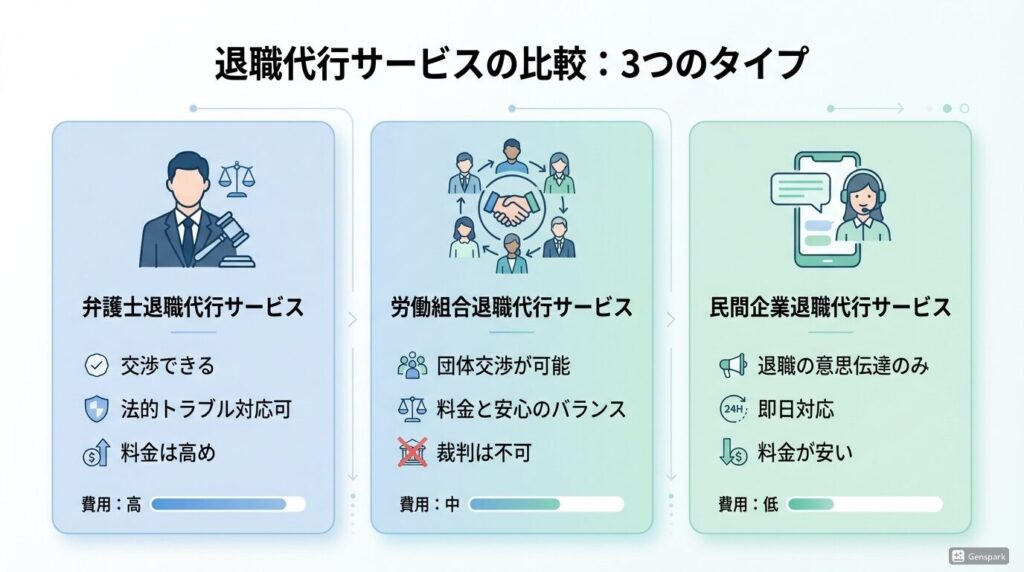

退職代行サービスには、大きく分けて「弁護士」「労働組合」「民間企業」の3種類があります。それぞれ対応できる範囲や料金、向いている人が異なるため、自分の状況に合ったものを選ぶことが大切です。

弁護士の退職代行

弁護士が運営する退職代行は、会社との交渉や法的トラブルへの対応が可能です。未払い残業代の請求や、有給休暇の消化、損害賠償に関するやり取りなども任せることができます。トラブルに発展しそうなケースでも安心して利用できますが、その分、料金は他のタイプより高めに設定されています。会社ともめる可能性がある人や、退職に関して金銭面の問題を抱えている人に向いています。

労働組合の退職代行

労働組合が運営する退職代行は、団体交渉権を持っているため、有給休暇の消化などについて会社と交渉することができます。弁護士ほどの対応範囲はありませんが、民間企業よりも安心感があり、料金も比較的抑えられているのが特徴です。裁判対応はできませんが、費用と安心感のバランスを重視したい人におすすめです。

民間企業の退職代行

民間企業の退職代行は、依頼者に代わって会社へ「退職の意思」を伝えることに特化したサービスです。交渉はできませんが、手続きがシンプルで即日対応が可能な場合も多く、料金が安いのがメリットです。会社とトラブルになる可能性が低く、「とにかく早く辞めたい」「上司と直接話したくない」という人に向いています。

退職代行の利用が増えている背景

近年、退職代行は「一部の人だけが使う特別なサービス」ではなくなりつつあります。

実際の調査結果を見ていくと、利用が増えている背景には、いくつか共通した理由があることが分かります。

ここでは、主な要因を大きく5つに分けて紹介します。

引き留められそう、揉めそうという不安

退職代行を使う理由として多いのが、

「強く引き留められそう」「話し合いが長引きそう」「気まずくなりそう」といった不安です。

退職そのものよりも、

辞める意思を伝えたあとに起こりそうな対立や消耗を避けたい、

という気持ちが利用を後押ししています。

「話し合えば解決するかもしれない」よりも、

「できるだけ波風を立てずに終わらせたい」と考える人が増えていると言えます。

職場の人間関係やハラスメントの問題

パーソル総合研究所の調査では、

退職代行を利用した人の多くが、

「すぐにでも辞めたい状況だった」「上司が怖かった」と回答しています。

特に目立つのが、

直属の上司との関係に強いストレスを感じているケースです。

ハラスメントの有無に限らず、

職場の人間関係が希薄で、相談できる相手がいない環境では、

「自分で退職を切り出す」という行動そのものが大きな負担になります。

入社後に分かるミスマッチ

新卒や若手を中心に、

「聞いていた仕事内容と違う」「労働条件が想定と違った」と感じるケースも少なくありません。

入社してすぐに違和感を覚えた場合、

改善を求めて話し合うよりも、

「早めに見切りをつけたほうがいい」と判断されやすくなります。

その際、精神的な負担を減らす方法として、

退職代行が選ばれることがあります。

辞めても次があるという前提

厚生労働省の雇用動向調査(令和5年)では、

入職率と離職率がともに高く、転職が当たり前になりつつある状況が示されています。

「退職=大きな失敗」という考え方が弱まり、

辞めること自体へのハードルは下がっています。

その結果、

「辞めるかどうか」よりも

「どうやって辞めるか」を悩む人が増えています。

相談できる相手が少ないことと、サービスの使いやすさ

パーソル総合研究所の調査では、

退職代行を利用する人は、職場やプライベートでの相談相手が少なく、

孤立しやすい傾向があることも示されています。

一方で、退職代行サービスは

LINEで相談できる、即日対応してもらえるなど、利用のハードルが下がっています。

「誰にも相談できないなら、プロに任せよう」

そう考える人が増えたことも、利用拡大の一因です。

退職代行を使うメリット・デメリット

メリット(精神的負担の軽減・即日退職など)

- 上司と顔を合わせずに退職できる

- 即日対応可能で、最短翌日から出社不要になる

- 有給休暇の取得交渉も対応可(労組型・弁護士型)

- パワハラ・モラハラからの回避

- メンタル不調や体調悪化の回復につながる

デメリット(費用・転職に影響?など)

- 費用がかかる(2〜5万円が相場)

- 弁護士以外は法的な交渉ができない

- 会社から連絡が来るケースもある(着信拒否で対処可)

- 転職活動で事情を聞かれる可能性も(正直に伝えれば問題なし)

- 悪質な業者を利用するとトラブルに発展する恐れ

退職代行の利用者は?

どんな人が利用しているのか

利用者の傾向には以下のようなパターンがあります。

- 20代前半の新卒社員

- 第二新卒で転職後すぐに辞めたくなった人

- パワハラ・いじめを受けている人

- 体調不良やうつ症状で働けない人

- 建設業・飲食・介護など長時間労働が常態化した職種

- 家族との時間を大切にしたい子育て世代

退職代行を使う人の理由

- 「自分から辞めたいと言えない」

- 「何度も退職希望を出しても却下される」

- 「精神的に限界で出勤できない」

- 「人間関係が破綻している」

- 「退職届を出したのに受理してもらえない」

退職代行サービスの選び方

料金体系の違い

退職代行は、運営主体や提供内容により費用が異なります。

- 民間業者:相場2万〜3万円。交渉不可。

- 労働組合系:2万〜3万円程度。交渉可。

- 弁護士:5万〜8万円程度。法的対応可。

また、交通費や書類作成費などの追加費用の有無にも注意が必要です。

対応範囲(会社との交渉力・即日対応など)

- 即日対応可能か(当日連絡→翌日退職など)

- 有給休暇の交渉ができるか(弁護士・労組)

- 深夜・土日でも連絡可能か

- LINE・電話・メールなど連絡手段の豊富さ

信頼性のある業者を選ぶためには「実績数」「口コミ」「返金保証」なども確認ポイントになります。

退職代行の流れと準備

事前にやるべきこと(保険・年金・私物の整理など)

- ロッカーや机の私物を回収

- 書類(年金手帳・保険証・雇用保険証など)を手元に保管

- 社用PCや制服など貸与物の返却準備

- 退職後に必要な書類(離職票など)の確認

- 健康保険や年金の切り替え先を事前に調べておく

サービス利用当日の流れ

- LINE・メール等で申込

- 内容ヒアリングと料金支払い

- 代行業者が会社へ退職の意思を通知

- 出社不要で退職手続きが進行

- 書類等の返送を郵送で対応

代行依頼後は基本的に会社とのやり取りは発生せず、精神的負担も大きく軽減されます。

退職できないことってある?

対応外のケースでサービスを使ってしまった

- 派遣先の契約やアルバイト契約で、実際の雇用主との連絡が必要な場合

- 弁護士資格を持たない業者が交渉を行うと非弁行為となり違法

- 詐欺業者(連絡せずに放置、返金なし)に注意

会社から直接連絡が来て精神的に追い詰められた

- 電話・メール・LINE等で本人へ連絡が来るケースもある

- 退職代行に「直接の連絡は避けてほしい」と依頼しておくと◎

- 着信拒否・LINEブロック・番号変更なども視野に入れる

費用を払ったのに退職できなかった

- 無許可業者や経験の浅い個人運営に要注意

- 実績・信頼性・対応履歴のある会社を選ぶ

- 返金保証制度の有無も確認ポイント

退職代行利用後の過ごし方

退職後にすぐやるべき公的手続きまとめ

- 離職票を受け取ったらハローワークで失業保険の申請(自己都合は7日待機+3ヶ月給付制限)

- 健康保険の切り替え(任意継続 or 国民健康保険)

- 年金の切り替え(厚生年金→国民年金)

- 住民税・所得税の納付確認

退職代行利用後にやった方がいいこと

- 生活費の見直し(支出削減)

- 転職活動の準備(履歴書・職務経歴書作成、エージェント登録)

- メンタルケアや休養の時間を確保

- 家族・信頼できる人との対話

退職代行利用後にやってはいけないこと

- 書類手続きを怠る(失業保険を逃す)

- 不安から会社へ連絡してしまう(状況を悪化させる)

- SNSでの不適切な発言(トラブルに)

よくある質問と注意点

退職代行は会社にばれる?訴えられる?

会社には「退職の通知」は行くため当然ばれますが、違法ではありません。損害賠償などのリスクは極めて低いです。ただし、懲戒処分が記録に残る企業もあるため、業者を通して丁寧に対応してもらいましょう。

失業保険はちゃんと受け取れる?

退職代行を使ったからといって、失業保険の受給資格がなくなることはありません。ただし「自己都合退職」になるため、3ヶ月の給付制限期間があります。なお、体調不良やハラスメントが証明されれば例外的に短縮される場合もあります。

転職後すぐでも使える?

入社数週間でも退職代行は利用可能です。特にパワハラ・セクハラなど精神的に追い詰められている場合は早期退職も選択肢として正当です。ただし転職回数が多くなると次の面接で説明を求められることがあるため、納得感ある言葉を用意しておきましょう。

※このページは退職代行を検討している方向けの総合ガイドです。各テーマの詳細は別記事にてさらに深掘りしています。記事下部の「関連記事」もぜひご覧ください。